낙태는 계속 죄여야만 할까요? 낙태죄 폐지 논쟁의 함정

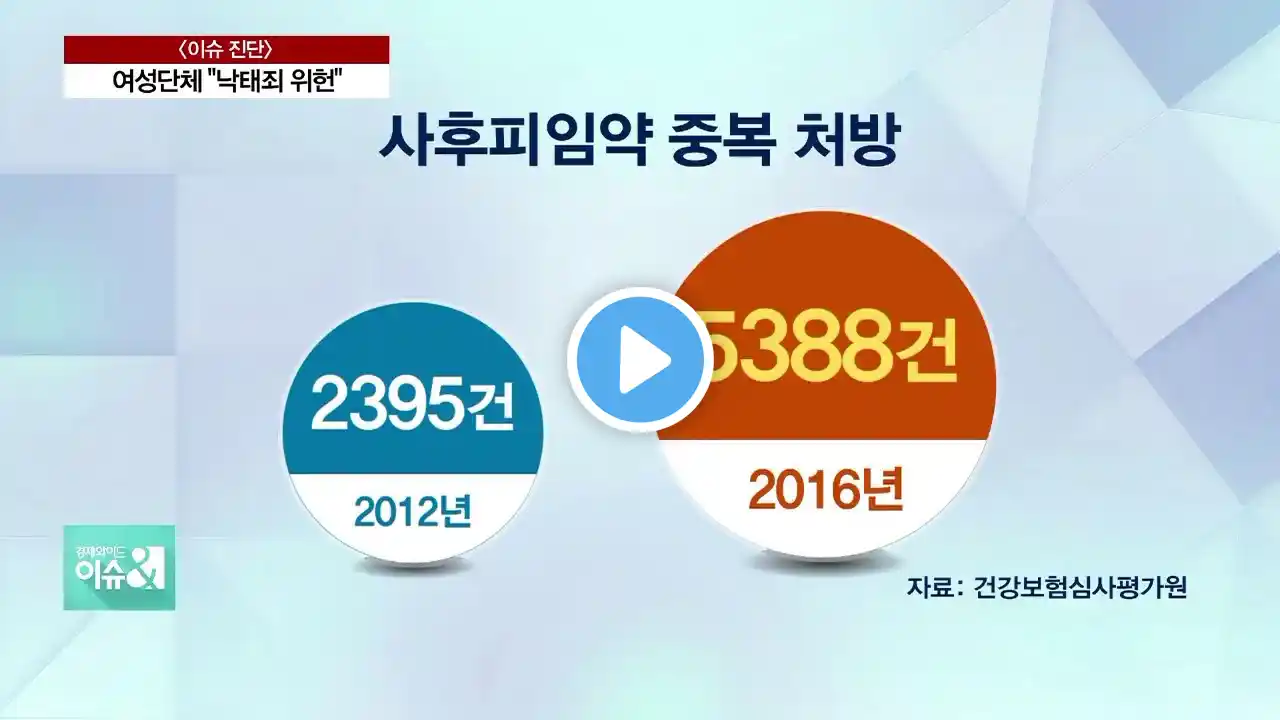

“그럼, 당신은 낙태를 찬성합니까, 반대합니까 ” 낙태죄 폐지 논쟁은 언제나 이 질문 앞에 멈춰 선다 ‘태아의 생명권’과 ‘여성의 자기결정권’ 중 윤리적으로 무엇이 더 우선하느냐는 물음이다 이 질문 앞에서 낙태는 두 가치가 서로 대립하는 제로섬 게임이 돼버린다 한국은 낙태가 법적으로 엄격하게 금지된 나라다 임신부에게 심각한 건강상의 문제가 있을 때, 유전적 질환이 있을 때, 강간·근친상간에 의한 임신일 때 등에만 예외적으로 낙태를 허용한다 이외의 사유로 낙태를 한 여성은 1년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처해지고 낙태 시술을 한 의료진은 2년 이하의 징역형을 받게 된다 그러나 실제로는 사회경제적인 이유 등을 포함해 연 17만~35만건의 낙태가 이뤄지는 것으로 추정된다 이 때문에 ‘낙태죄’(형법 제269·270조)는 1953년 제정된 순간부터 64년 동안 줄곧 ‘사문화’된 상태와 다름없다 낙태 경험이 있는 여성 3명은 지난 4일 경향신문과의 인터뷰에서 “낙태한 여성에게 ‘불법’ ‘걸레’ ‘창녀’라는 낙인을 찍는 사회에서 다른 사람에게 나의 경험을 털어놓기 힘들었다”면서 “그러나 낙태는 누구에게나 한 끗 차이로 일어날 수 있는 일”이라고 말했다 이들은 수술할 병원을 찾지 못해 정보를 알음알음 검색해야 하고, 수술을 받으면서 부작용조차 물어보지 못했던 어려움을 토로하기도 했다 현행법은 낙태의 책임을 여성에게만 묻는다 하지만 낙태를 하고 싶어서 하는 여성은 없다 피임을 거부하는 남성, 혼전 임신에 대한 사회적 낙인, 감당하기 어려운 양육비용 등 한 건 한 건의 낙태에는 여성 개인의 결정 권한을 넘어서는 훨씬 복잡한 사회적 함수가 숨어 있다 이 모순들을 풀어내지 않은 채 반복되는 제로섬 게임은 ‘태아의 생명권’과 ‘여성의 자기결정권’을 공존할 수 없게 한다 외국의 낙태 정책들은 낙태가 이분법적으로 접근할 문제가 아니라는 것을 보여준다 임신 24주 이내 낙태를 자유롭게 허용하고 있는 네덜란드는 낙태율이 세계에서 가장 낮은 수준에 속한다 적극적인 상담과 숙려기간 도입, 체계적인 양육지원 시스템 등으로 안전장치를 마련했기 때문이다 이는 낙태에 대한 ‘허용’과 ‘금지’라는 틀을 넘어 사회가 임신과 출산 과정에 어떻게 개입하느냐가 더 중요하다는 사실을 보여준다 청와대 홈페이지에 올라온 낙태죄 폐지 청원에 한 달 동안 23만명 이상이 참여했다 청와대가 조만간 공식 답변을 하기로 한 가운데 헌법재판소 또한 낙태 처벌조항인 형법 제269조 1항과 제270조 1항의 위헌 여부를 심리 중인 것으로 알려졌다 기사원문보기 〈글 박송이 기자 psy@kyunghyang com ‧ 영상 유명종 PD yoopd@kyunghyang com〉 경향신문 홈페이지 경향뷰 페이스북 경향신문 페이스북 경향신문 트위터 스포츠경향 홈페이지 스포츠경향 페이스북 스포츠경향 트위터